文書府には早朝から学生が出入りし、戸の開け閉てにより招かれた冷風が板間の上を這って行く。袖を襷に留めて、筆洗いに貯めた桶の水を裏手に打捨るのは、早起きの学生のために早く出仕した右高閣は四位の官吏、奈賀路朝臣佐英である。顔を上げると、下女が二人肩を並べ、折敷に載せた書物の山を手に、後宮の方から小走りにやって来る。佐英がそれを目の端に捉えると片眉を上げて、自身の背後を寒さに袖口を窄め、両手を擦らせて彷徨いている学生に声を掛ける。

「何方だと思う?」

「ええ? あれは……雪瓏殿ではありませんか? ほら、雪華の飾りを腰につけておりますでしょう」

目を凝らして見るとなるほど学生の言う通り、六角形の花形の紐飾りを帯に垂らしている。

「後宮からこんなに朝早く来るなんて珍しいな」

「紀孝殿が歌集選定を御上から命じられたからでは?」

八尋様が帝になられてから数年、桜乃國の泰平は保たれ左府の武官も無為である。詩歌に造詣の深い帝の仰せで、右大臣殿のご子息で大学寮の長である立華紀孝殿は名うての歌仙の中から、幾らか代表となる歌を書に纏めることとなったそうだ。

「ああ、そうだったな。ご兄妹で、か」

「でしょうねえ」

学生は欠伸をして暖かい書庫へと戻っていった。佐英も襷を外して己の文机へと向かおうとしたところ、屏風を挟んで向こう側で先程の下女らが他の官吏と話をしているのが耳に入った。

「お后様は夜中まで書を読んでいらっしゃるのですよ」

佐英が首を伸ばして見遣ると、官吏は気がついて軽く会釈をする。下女らはそのまま話し続けていた。

「ほんに、熱心でらっしゃいますけれど、それでか近頃咳をよくなさるのが心配で」

「そうそう、お后様は私供に気を遣わせないように隠していらっしゃるけれど……ねぇ」

彼女らの言うお后様とは、八尋帝の一の后、右大臣伊光殿の二の姫、紀孝殿の妹君、そして雪瓏殿の主、立華惇子様のことだ。

「雪瓏殿様はお風邪を召されているのか?」

自身の仕事が積まれた書棚から巻を二つ両手に取り、何の気なく佐英が尋ねると、下女らは彼がいる事にこの時初めて気がついたようで慌てて頭を下げる。

「いいえ、ご病気という様なご様子ではありませんけれど、時折脇息に凭れなさってお休みになられていますわね」

「お疲れが溜まっていらっしゃるのやも?」

二人の下女がそう言って首を傾げるので、軽く頷きながら佐英は文机の前に腰を下ろした。

「そうか、お大事になさるように伝えておいてくれ」

その日の夕刻に、佐英は大学寮時代の傍輩である、都随一の医師の元へとやってきた。

「久方ぶりじゃねぇのかい、官吏様が都の方まで来るなんて」

「まあ、このところ忙しくてな……」

佐英が苦笑と共に返しつつ、欄干に肘を掛けて溜息をつく。医師はその様子に合点がいった様子で、白い碗に酒を酌いで佐英に勧める。

「姉上様だな? 三のお妾にお上がりなさったと聞いたが」

「兄上も蒼水頭で」

「あれ、左府の官吏だったろう? 大出世だな。お前は置いてけぼりを喰らってると」

「別に俺は出世を望んではないが」

酒を呷て肩を竦める佐英に、「欲のない奴だ」と笑う医師。その手は薬箪笥に伸びて手前で止まる。

「で、何の障で?」

「咳が出る。……と言うことは、熱が出るやも知らん」

佐英の言い方を訝しんで医師は腕を組む。

「お前の調子が悪いわけではないんだろう」

「ああ、お雪様の方だ」

「お雪様な……お前も懲りないねぇ、碌にお顔も拝めてないだろうに」

眉を上げて医師が言う。佐英は再び溜息を吐き出し東の空に上がる月を見上げる。薬研に放り込まれた薬種の擦り潰されていく音が、小さな部屋に響く。

「良いんだ、俺は」

「身の回りには気をつけることだな、お前も、お雪様も」

静かに頷いて応える佐英は空になった碗を月に翳した。ひらりと雪片が落ちてくる。

翌朝、佐英が文書府へと出向く頃に屋敷の戸を叩く者があった。下男に案内をさせてみれば、見知った顔の青年である。

「おはようございます、佐英様」

走ってきたのか赤ら顔の彼は両手に大切そうに何かを持っている。

「おはよう、智成。どうかしたのかい?」

肩で息をしているため、楽に座らせて茶を勧めるが青年は首を振って断る。

「お后様に疾く返して帰ってこいと頼まれて参りました」

「……具合はどうだ」

「佐英様が持ってくださったのですね、やはり」

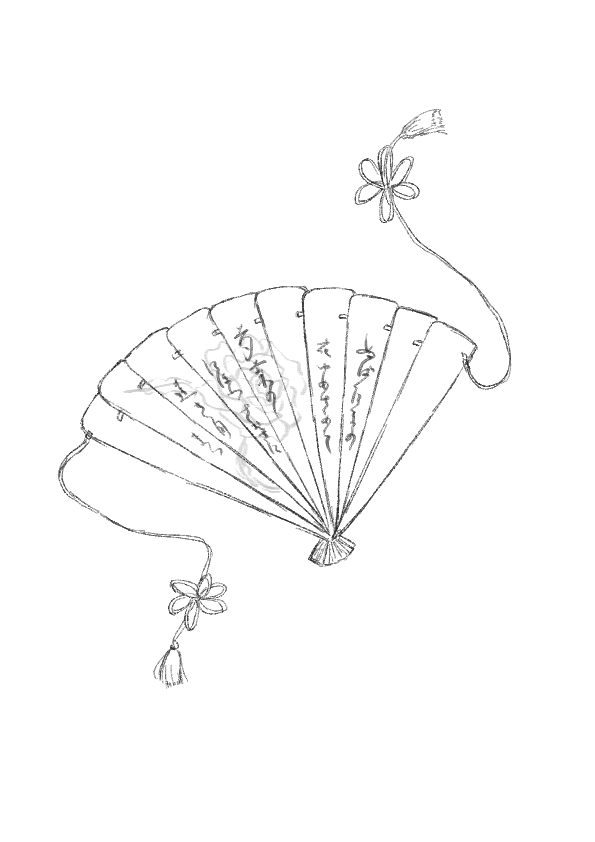

しまったと佐英が思って額を抑えると、苦笑しながらも青年は手に持っていた扇を佐英の前へ差し出す。ふいに薫る愛おしい人の面影に、佐英は顔を隠さんとして渡された物を開くと、扇面には大きく一輪の芍薬。そして流れるような筆致の歌。

ぬばたまの夜 夢醒めて 芍薬の匂う寒さに 遠き月待つ